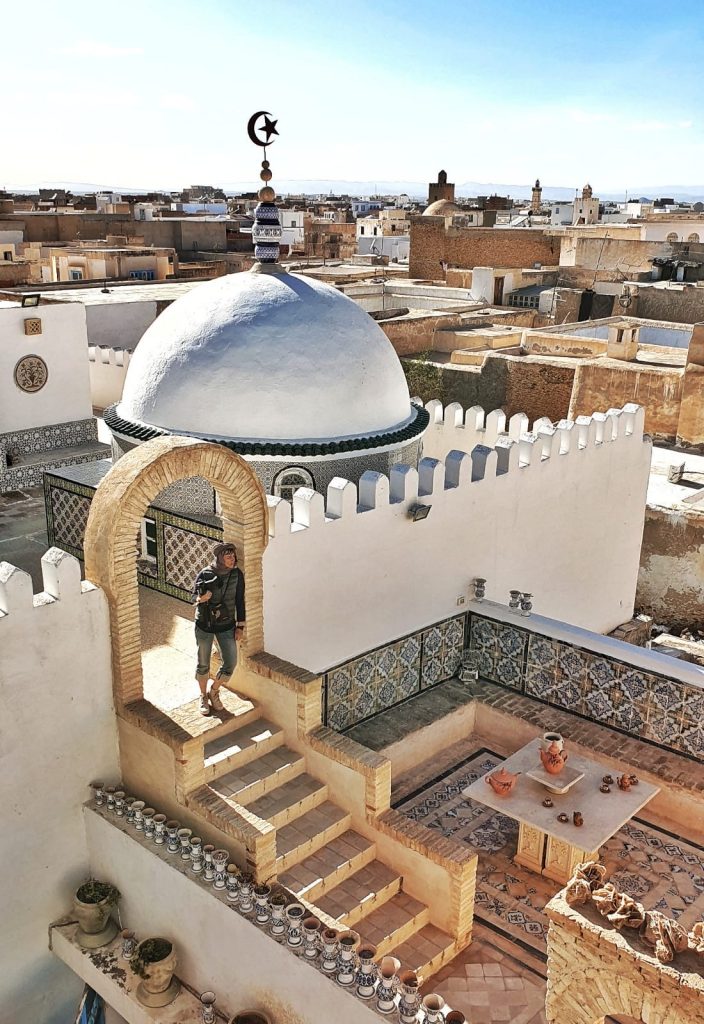

In Tunisia, tra le oasi che fronteggiano le sabbie del Sahara

La Tunisia, incuneata nel cuore del Nordafrica, tra il blu del Mediterraneo e la sconfinata distesa sabbiosa del Sahara, ha nelle sue oasi un patrimonio di tradizioni, risorse e biodiversità che sta cercando di valorizzare attraverso una serie di progetti di salvaguardia e sviluppo sostenibile.

Con un’estensione complessiva di 40.800 ettari, le oasi ospitano circa il 10% della popolazione tunisina. Distinte in oasi del Sahara (76,8%), montane (5,8%) e litoranee (17,3%), sono classificate in tradizionali e moderne.

Le prime, irrigate da falde acquifere i cui livelli si stanno abbassando considerevolmente, in genere sono costituite da vecchie piantagioni, di piccole dimensioni e frammentate, con una superficie vegetativa a tre strati (suolo, vegetazione, alberi da frutta e palme), alta densità di alberi (circa 400 per ettaro), ma raccolti poco abbondanti.

Di contro quelle moderne, oggi circa il 50%, sviluppate negli ultimi decenni con la creazione di nuovi perimetri irrigati dedicati alla coltivazione delle palme da dattero (prevalente è la monocoltura della palma da dattero Deglet Nour), hanno un’estensione media più ampia, densità di piante inferiore (100-125 alberi per ettaro), produttività più alta. Si trovano in genere a valle delle oasi tradizionali, vengono irrigate utilizzando falde di profondità e drenando acqua fossile. Spesso sono illegali e non controllate, e competono con effetti negativi con quelle tradizionali.

Per questo motivo il Ministero degli Affari Locali e dell’Ambiente nel corso degli anni ha attivato e messo in programma una serie di progetti per la salvaguardi delle oasi tradizionali e controllo di quelle moderne, con l’intento di generare delle ricadute benefiche su diversi piani.

Finanziato dalla Banca Mondiale e dal Fondo per l’ambiente, il primo piano quinquennale denominato “Ecoturismo e conservazione della Biodiversità del deserto in Tunisia” (Ecotourism and Conservation of Desert Biodiversity) ha come scopo di contribuire alla conservazione della diversità e la durabilità delle terre desertiche attraverso una gestione delle risorse naturali e degli ecosistemi nelle aree individuate, con investimenti in progetti di turismo ecosostenibile e la creazione di meccanismi per favorire lo sviluppo del settore privato.

Al momento sono stati finanziati 226 microprogetti, di cui 197 espressi da micro-imprese e 29 su base comunitaria.

Il secondo piano, denominato invece “Progetto di gestione sostenibile del paesaggio delle oasi” (Sustainable Oasis Landscape Management Project), è dedicato alla salvaguardia, protezione e sviluppo dell’ecosistema delle oasi, della loro biodiversità, ma anche del paesaggio e del retroterra culturale che esprimono da secoli, e garantire così il loro ruolo, fondamentale e storico, di teatro delle attività umane sociali ed economiche nella regione.

Particolare attenzione è rivolta alle donne, che hanno sempre avuto un ruolo di rilievo nelle economie rurali, ma spesso con un carico di ore di lavoro più gravoso degli uomini, a fronte di salari inferiori e un diverso accesso al credito, all’istruzione e alle risorse in genere.

Prima della crisi finanziaria globale e della rivoluzione dei Gelsomini del 2010-11, la Tunisia, che aveva investito in modo significativo in settori chiave della società, era una delle economie maggiormente in crescita all’interno della regione MENA (Middle East and North Africa). Attiva fin dagli anni ’60 nella promozione dei diritti femminili e l’accesso delle donne a formazione e sanità, nel 2014 ha adottato una Costituzione considerata tra le più progressiste nel mondo arabo e musulmano.

Almeno sulla carta si garantiscono equità per tutti i cittadini (articolo 20), condizioni di lavoro umane e parità di salario (articolo 40), mentre nel 2016 l’articolo 49 viene modificato per garantire alle donne maggiore partecipazione alle politiche locali.

La realizzazione di questi progetti si inserisce nell’ottica del miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di questi territori, in particolare, ma del paese in generale, perseguendo politiche di adattamento alle sfide innescate dai cambiamenti climatici, per scardinare i rischi di derive politiche ed economiche, ed arrivare ad una nuova rinascita.

LIBRO CONSIGLIATO: Il tè nel deserto, di Paul Bowles

COLONNA SONORA: The sheltering sky, di Ryūichi Sakamoto

ACCOMPAGNATO DA: Brick tunisienne à l’oeuf (la ricetta qui). Per la preparazione della pasta da brick, trovate qui tutte le indicazioni.

(seguitela sul suo blog The Greta Escape)